天然木(無垢材と集成材)と合板、化粧繊維板の違いを知ろう!

家具選びの基礎知識

家具を選ぶとき、「デザイン」や「サイズ」、「価格」ばかりに目がいってしまいがちですが、実はそれ以上に大切なのが「素材」です。

見た目が似ていても、家具に使われている木材の種類によって、耐久性、メンテナンスのしやすさ、さらには健康への影響まで大きく異なります。

そこで今回は、家具に使われる代表的な木材である「無垢材」「集成材」「合板」「化粧繊維板」について、それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

これを読めば、家具売り場で素材表示を見たときに迷うことがなくなるはずです。

1.天然木とは?無垢材と集成材の違い

1.無垢材(むくざい)とは?

無垢材とは、一本の木から切り出した純粋な木材のこと。

人工的な加工がほとんど施されておらず、木そのものの質感や風合いを楽しむことができます。家具や床材、カウンター、扉など、見える部分に多く使われ、木の温もりや存在感を求める人に根強い人気があります。

一つ注意が必要なのは、木材を貼り合わせた集成材も家具業界では【無垢材】と呼ばれることがあることです。

無垢材の家具を探すのであれば実際に店頭で見て確認するのが一番ですが、ネット通販等で実際に見ることができない場合は、問い合わせて確認をした方がよいでしょう。

無垢材のメリット

自然な風合いと存在感

木目の美しさ、色合い、節の表情などが一つひとつ異なり、世界に一つだけの個性ある家具になります。

木のぬくもりを感じられるため、癒しや安心感を与えてくれる効果もあります。

経年変化を楽しめる

年月が経つとともに色味が深まり、艶が増していくなど、自然素材ならではの美しい変化が楽しめます。

傷やシミも“味わい”として受け止められるのが無垢材の魅力です。

高い耐久性

適切に手入れをすれば、何十年にもわたって使える丈夫さがあります。

特に硬質な木材(オーク、ウォールナット、ナラなど)は、強度が高く、重厚感のある家具として人気です。

調湿効果がある

無垢材には、周囲の湿度を吸収・放出する性質があり、室内の空気を一定に保つ働きがあります。

これはカビの発生を抑えたり、冬場の乾燥を和らげたりする効果も期待できます。

無垢材のデメリット

価格が高め

一本の木からそのまま切り出すため材料の歩留まりが悪く、高価になります。

また、伐採から加工・乾燥までに時間と手間がかかるため、量産が難しい素材でもあります。

反りや割れが生じやすい

自然素材ゆえに、気温や湿度の影響を受けやすく、膨張や収縮を繰り返します。

そのため、家具として使う際には設計段階から適切な処理や工夫が求められます。

重い・扱いにくい

木の種類によっては非常に重く、引っ越しや模様替えの際に負担になることも。

特にテーブルや棚など大きな家具では、移動のしにくさも一つのデメリットです。

2.集成材(しゅうせいざい)とは?

集成材は、無垢材の短いパーツを接着剤で再構成して一枚の板にしたものです。

無垢材と同じ木材から作られますが、継ぎ目があるため一見して違いが分かることもあります。

家具や住宅建材など幅広い用途で使われており、コストと安定性のバランスに優れています。

集成材のメリット

反りや割れが起きにくい

木目の方向を互い違いに配置することで、湿度や温度変化による膨張・収縮が抑えられ、安定した形状を保ちやすくなります。

大きなサイズの素材が作れる

幅広や長尺の板も作れるため、ダイニングテーブルの天板や、広いカウンターにも使用可能。無垢材では難しいサイズ展開も可能です。

コストパフォーマンスが高い

無垢材の高級感をある程度再現しつつ、価格を抑えることができるため、日常使いの家具に多く採用されています。

集成材のデメリット

接着剤が使用されている

複数のパーツを接着するため、ホルムアルデヒドを含む接着剤が使われる場合があります。

現在は低ホルム製品も多く出回っていますが、敏感な方は注意が必要です。

経年変化は控えめ

無垢材のように深みを増す色合いや風合いの変化は少なく、「育てる楽しみ」にはやや欠けるかもしれません。

2.木質ボード系素材とは?合板と化粧繊維板の基礎知識

1.合板(ごうはん)とは?

合板とは、薄くスライスした木材(単板)を繊維の向きを交互にして積み重ね、接着剤で貼り合わせたものです。

3層、5層、7層といった構造になっており、曲げや衝撃に強い特性があります。

家具の内部構造や裏板、建築資材などにも幅広く使われています。

合板のメリット

比較的安価

天然木に比べて原材料費・加工費ともに安く、大量生産が可能なため、価格を抑えた家具に多用されます。

強度がある

層ごとに木目の向きを変えることで、ねじれや割れに強くなり、構造材としての信頼性があります。

反りや変形が少ない

湿気による反り・ねじれを抑える構造になっており、安定性が高いのが特長です。

合板のデメリット

表面が美しくない場合がある

そのままでは木材らしい風合いに欠けるため、表面に天然木を貼ったり、化粧仕上げが施されることが一般的です。

接着剤の使用による化学物質の懸念

製造時に使われる接着剤には、ホルムアルデヒドなどの有害物質が含まれることがあり、シックハウス症候群の原因にもなり得ます。

2.化粧繊維板とは?

化粧繊維板は、MDF(中密度繊維板)やパーティクルボード(低密度の木質チップを接着した板)に、木目シートやメラミン樹脂などを貼り付けたもの。

大量生産に向いており、現代の量販家具やシステム収納に広く使用されています。

化粧繊維板のメリット

価格が安く均質な仕上がり

見た目は天然木風でも、中身は粉砕した木材なので、木目のバラつきがなく、製品の仕上がりが安定しています。

デザインの自由度が高い

木目以外にも、白や黒、グレー、ビビッドな色など、好みに合わせたデザインが選べます。

軽量で加工しやすい

柔らかいため加工性が高く、さまざまな形状の家具に応用が可能です。

化粧繊維板のデメリット

耐久性に乏しい場合も

衝撃や水濡れに弱く、表面が剥がれたり、膨張してしまうことがあります。長く使うには注意が必要です。

健康面の懸念

接着剤や樹脂に含まれる化学物質が室内に揮発することで、アレルギーや体調不良の原因になることもあります。

3.健康への影響を考える

家具は日常的に触れるもの。とくに小さなお子さんやペットがいる家庭では、「安全で安心できる素材」を選ぶことが大切です。

健康を守るための素材選びのポイント

F☆☆☆☆(エフ・フォースター)等級を確認

建築基準法で定められているホルムアルデヒドの放散量基準で、最も安全性が高いのが「F☆☆☆☆」です。

家具選びでは、表示ラベルをチェックすることが重要です。

無垢材や自然塗料仕上げを選ぶ

化学物質を含まない天然素材や、植物性オイル仕上げの家具は、健康面での安心感があります。

購入直後の家具は換気を意識

特に新品の家具は、開封直後に接着剤や塗料のにおいが強く感じられることがあります。

風通しの良い場所で数日置くなどして、揮発成分を飛ばすとよいでしょう。

家具に含まれる化学物質について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

ホルムアルデヒドと家具の関係|知っておきたい7つのポイント

4.まとめ:木材の違いを知ることで、より良い家具選びを

家具選びは、単なる「モノ選び」ではありません。

それは、家族の時間を支え、空間を彩り、時には人生の節目を共にする“暮らしの道具”を選ぶ行為です。

だからこそ、見た目や価格だけでなく、「どんな素材で作られているのか?」に目を向けてみてください。

- 長く使いたいなら、無垢材を。

- コスパと安定性を重視するなら、集成材を。

- 強度と軽さを両立したいなら、合板を。

- 手頃におしゃれを楽しむなら、化粧繊維板を。

それぞれの特徴を理解し、自分や家族のライフスタイルに合った素材を選ぶことが、後悔のない家具選びへの第一歩です。

-

よみもの

よみもの

「長く使える机を、子どもに。」杉工場が届ける木のぬくもり

天然木のやさしさと職人の技が息づく杉工場の家具。子どもの学習机から大人のワークデスクまで、暮らしに寄り添いながら長く使える魅力を紹介します。 -

よみもの

よみもの

昔は身近、今は希少|ラタン家具の価値を見直す

ラタン家具は懐かしくも新しい存在。エコで快適、和洋を問わず馴染む自然素材の魅力を、暮らしに寄り添う家具屋の視点からお届けします。 -

よみもの

よみもの

県産材の杉・ひのきを使った「sny work’s」の家具|自然素材のやさしさを暮らしに

国産木材を使い、化学物質に頼らず仕上げた sny work’s の無垢家具。長く使える安心感と自然素材の心地よさを暮らしに。 -

よみもの

よみもの

家具とカビの意外な関係 ― 健康を守るために知っておきたいこと

湿気の多い日本の住まいでは家具のカビが無視できません。MDF製と天然木の違いを知ることで、健康的で安心な暮らしに役立ちます。 -

よみもの

よみもの

転倒リスクを減らす!高齢者にやさしい家具と住まいの改善方法

テキスト -

よみもの

よみもの

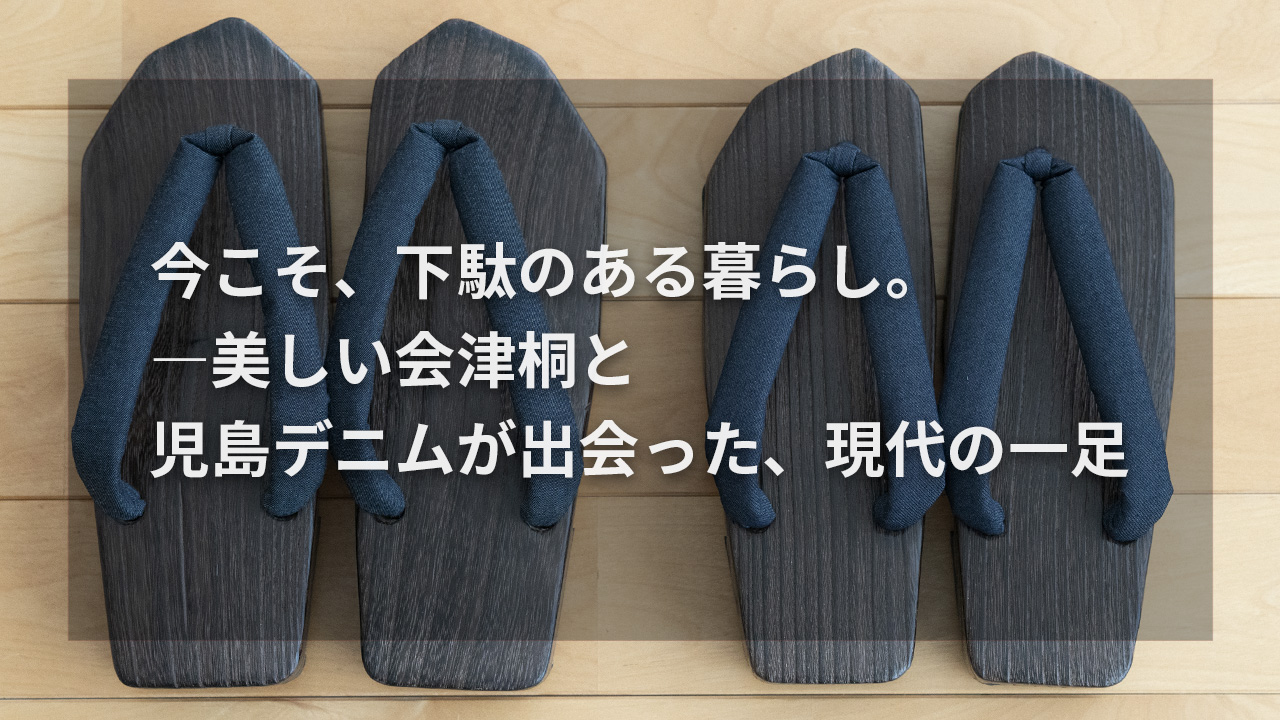

今こそ、下駄のある暮らし。―美しい会津桐と児島デニムが出会った、現代の一足

伝統の会津桐下駄に岡山児島デニムの鼻緒を採用。軽さと丈夫さを兼ね備え、夏祭りや日常使いにぴったり。姿勢改善や冷え対策にも役立ちます。